藍で染める魅力を徹底解説!藍染めの方法・体験・歴史を知って深く楽しむ2025.09.03

日本の伝統文化として知られる藍染めは、深みのある青色と自然素材ならではの温かみが魅力です。

古くから暮らしの中に根付いてきた染めの技術ですが、初めて知る方にとっては「どのように布を藍で染めるのか」「難しそうで自分にはできないのではないか」と感じることも多いでしょう。

本記事では、藍染めの基本的な意味や方法から始まり、歴史や体験の仕方まで幅広く紹介します。

読んだ後には藍染めの奥深さを知ると同時に、自分でも挑戦してみたいという気持ちになれるはずです。

藍で染める楽しさに触れることで、暮らしに新しい彩りを取り入れるきっかけとなるのではないでしょうか。

藍で染めるとはどんな意味を持つのか

藍染めは単に布を青く染めるだけでなく、日本の暮らしや文化に深く結びついてきた伝統的な技法です。

ここでは藍で染めることの基本的な意味や特徴を知り、なぜ人々を魅了し続けているのかを解説します。

藍染めの定義と基本的な考え方

藍染めとは、藍という植物を使って布や糸を青色に染める技法のことを指します。

単に染める行為ではなく、自然の力を活かした色づけという点に大きな特徴があります。

藍の葉を発酵させて染料をつくり、繰り返し布を浸すことで鮮やかな青が浮かび上がります。

この青は時間の経過とともに色合いを変え、使う人の暮らしと共に育っていくのが魅力です。

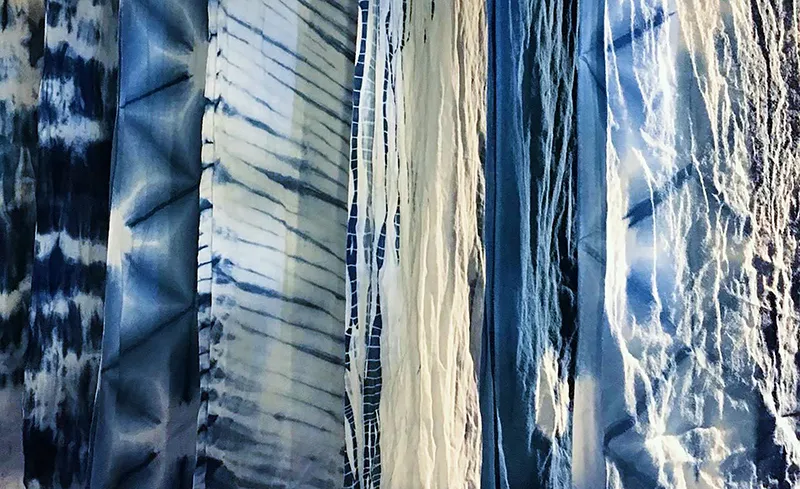

藍で染めることで生まれる色の特徴

藍染めの最大の魅力は、「ジャパンブルー」と呼ばれる深い青色です。

この色は光の当たり方や染め重ねる回数によって濃淡が変わり、一つとして同じ色がありません。

藍の青は抗菌性や防虫効果を持つとされ、昔から衣類や生活布に重宝されてきました。

自然素材ならではの優しさがあるため、肌にも心地よく寄り添います。

生葉染めとの違いをわかりやすく解説

藍染めには「発酵させた藍で染める方法」と「生の葉を使って染める方法」があります。

特に違いが大きいのは色合いで、発酵させた藍染めは深みのある濃い青が特徴です。

一方、生葉染めは淡い水色や緑がかったブルーが出やすく、軽やかな印象になります。

表にすると以下のように整理できます。

| 染め方 | 色の特徴 | 手間 | 向いている用途 |

| 藍染め(発酵) | 深い藍色、濃淡が豊か | 発酵や管理が必要 | 衣類、長く使う雑貨 |

| 生葉染め | 淡い水色や緑がかった色 | 比較的手軽 | 夏の小物、体験用 |

こうした違いを理解することで、自分の目的に合った染め方を選ぶことができます。

植物としての藍の魅力

藍染めを語るには、まず藍そのものを知ることが欠かせません。

染料となる藍の植物には種類ごとの特徴があり、そこから独特の色合いが生まれます。

ここからは植物としての藍の姿に注目していきましょう。

藍の種類と特徴

藍とひとことで言っても、世界にはいくつかの種類があります。

日本で代表的なのは「タデ藍(蓼藍)」で、古くから染料用に栽培されてきました。

ほかにもインドではインド藍、中国では馬藍など、地域ごとに使われる藍植物は異なります。

タデ藍は一年草で、日本の気候でも育てやすく、昔から各地で広く栽培されてきました。

品種によって染め上がる色の深さや発色の持続性が異なるのも特徴です。

藍から染料が生まれるまでの流れ

藍は葉そのものでは染料になりません。

まずは葉を収穫し、発酵させることで「蒅(すくも)」と呼ばれる染料原料にします。

この蒅に灰汁(あく) を足し、藍が染めに使える状態になります。

植物が持つ成分を人の知恵と技で引き出す工程こそが、藍染めの奥深さです。

こうした工程を経ることで、布に鮮やかな青を映し出せるようになります。

日本各地で育てられてきた藍の歴史

日本では古くから藍の栽培が盛んで、特に徳島県は江戸時代から有名な産地でした。

「阿波藍」と呼ばれる徳島の藍は、全国に広まり多くの人に愛されました。

藍の栽培と染めは、農業と工芸が結びついた生活文化の一部であり、地域の経済を支える大切な産業でもあったのです。

今でも徳島を中心に藍作りが受け継がれ、日本の伝統を未来につなげています。

藍染めの歴史を知る

藍染めは古代から人々の生活に取り入れられ、時代ごとに異なる役割を果たしてきました。

歴史を知ることで、藍が単なる染め物ではなく文化的価値を持つ存在であることが見えてきます。

古代から続く藍染めの起源

藍染めの歴史は非常に古く、世界各地で紀元前の時代から利用されていました。

エジプトやインドの遺跡からも藍染めの痕跡が見つかっており、「人類最古の染料」と呼ばれるほど長い歴史を持ちます。

自然由来の染料である藍は、鮮やかさだけでなく防虫効果もあったため、衣服や生活布に重宝されてきました。

日本文化における藍染めとジャパンブルー

日本で藍染めが広まったのは奈良時代以降といわれています。

特に江戸時代には広く庶民の間で利用され、その独特の青色は「ジャパンブルー」と呼ばれるようになりました。藍の青は清潔さや誠実さの象徴とされ、武士の衣装から農民の作業着まで幅広く愛されました。

現代でもその美しさは日本文化を象徴する色として世界に知られています。

世界で親しまれる藍染めの広がり

藍染めは日本だけでなく、インドの「インディゴブルー」や中国の藍布など、世界中で独自の発展を遂げています。

交易を通じて広がった藍染めは、国ごとに異なる模様や技法を生み出し、多様な文化を彩ってきました。同じ藍から生まれる色でも、地域によって個性が現れるのが魅力です。

藍で染める方法を初心者向けに紹介

初めて藍染めに挑戦してみたいと思っても、どのように始めれば良いか迷う方も多いでしょう。

ここでは道具の準備から布を染める基本的な流れまで、初心者にも取り入れやすい方法を紹介します。

藍染めを始めるために必要なもの

藍染めを体験する際には、基本的な道具をそろえることが大切です。

藍染めに必要なもの

・布やTシャツなどの染めたい素材

・藍染め用の染料(蒅や藍染めキット)

・バケツや容器

・手袋やエプロン

・模様を作るための輪ゴムや板

初心者の方は、藍染めキットを利用すると手軽に始められるため安心です。

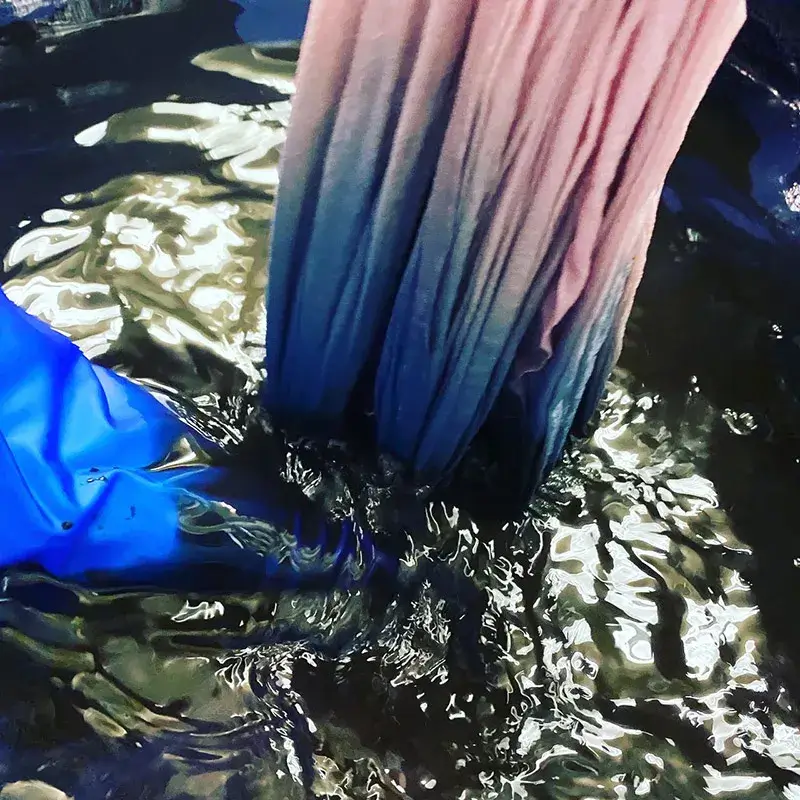

布を染める基本的な流れ

藍染めの基本は「布を浸す→空気に触れさせる→再び浸す」を繰り返すことです。

浸すたびに青の濃さが増し、深みのある色に仕上がります。

一度で理想の色が出なくても、何度も重ねることで鮮やかな発色が得られるのが藍染めの特徴です。

家庭でも取り入れやすい簡単なやり方

家庭で手軽に楽しむには、藍染めキットがおすすめです。

染料がすでに準備されているため、難しい発酵作業を省いて始められます。

ハンカチやバッグなど小物から挑戦すると失敗が少なく、初心者でも楽しく取り組めます。

藍染めを深める伝統的な技法

藍染めの魅力は、染め方や表現の幅広さにもあります。

絞り染めや板締め染めなどの技法を知ることで、世界にひとつしかない模様を楽しむことができます。ここではその代表的な方法を見ていきましょう。

絞り染めの模様づくり

絞り染めは布を縛ったり折ったりして模様を生み出す技法です。

部分的に染料が入りにくくなることで、独特の柄が浮かび上がります。

円形や波模様など、簡単な工夫で世界にひとつのデザインを作ることができます。

板締め染めなどの多彩な表現方法

板締め染めは布を板で挟み、染料が浸透しない部分を作って模様を出す方法です。

直線的な文様や幾何学模様が特徴で、シンプルながらも力強い印象を与えます。

日本らしい整然とした美しさを感じられる技法として人気があります。

模様をきれいに出すための工夫

模様を美しく仕上げるためには、布をきちんと折る・しっかりと固定することが重要です。

染料に浸す時間や回数を工夫すると、濃淡の違いで立体感ある模様を表現できます。

少しの工夫で仕上がりが大きく変わるのが、藍染めならではの奥深さです。

藍染めを体験する楽しみ方

知識として学ぶだけでなく、実際に体験してみることで藍染めの魅力はさらに深まります。

旅行先の教室や家庭で使えるキットなど、初心者でも気軽に触れられる機会をご紹介します。

観光で参加できる藍染め体験教室

日本各地には、藍染めを体験できる工房や施設があります。

観光とあわせて訪れることで、旅の思い出として自分だけの藍染め作品を持ち帰れます。

実際に染めてみると、藍の深い魅力を肌で感じられるのが体験の醍醐味です。

※藍染坐忘の体験では、仕上がり商品を後日郵送でお送りする形となります。

家庭で楽しめる藍染めキットの活用

市販されている藍染めキットは、初心者でも扱いやすいように工夫されています。

必要な道具が一式そろっており、自宅で手軽に染めを楽しめます。

家族や友人と一緒に楽しめる趣味としても人気です。

親子や自由研究にぴったりの体験方法

藍染めは親子で楽しめる創作活動にも適しています。

布にゴムで模様を作って染めるだけでも、子どもが喜ぶ作品が完成します。

夏休みの自由研究や学校の課題にも最適で、学びながら伝統文化に触れられるのが魅力です。

藍で染めることが暮らしを豊かにする理由

藍染めは日常生活に取り入れることで、ファッションや雑貨に独自の彩りを与えてくれます。

自然素材を使ったサステナブルな染め方は、環境にも優しく長く愛用できる魅力があります。

ファッションや雑貨で楽しむ藍の色

藍染めは洋服や小物にもよく映えます。Tシャツやストール、バッグなどに取り入れると、シンプルなデザインでも存在感が生まれます。

自然な青色は年齢や性別を問わず誰にでも似合うのが魅力です。

自然と人をつなぐサステナブルな染め方

藍染めは植物を活かした天然の染め方です。

合成染料と違い、自然にやさしい工程で布を染められます。

環境を意識したライフスタイルを実践する人に選ばれている染め方でもあります。

長く愛用できるものづくりの魅力

藍染めの布は使うほどに味わいが増していきます。

色合いの変化を楽しみながら長く使えるため、大量生産の品にはない魅力があります。

時間をかけて育てるように愛用できるのが、藍で染める魅力のひとつです。

まとめ

藍で染めることは、古代から続く歴史や文化を背景に、深みのある美しい藍染めを楽しむ魅力的な体験です。植物としての藍の特徴や、初心者でも取り入れやすい藍染の方法、さらには観光や家庭での藍染め体験など、多彩な楽しみ方が存在します。

伝統的な技法やジャパンブルーと呼ばれる色の価値を知ることで、より一層藍染めの奥深さを感じられるでしょう。

最も大切なのは、藍で染める過程そのものが暮らしに豊かさをもたらしてくれる点です。

環境にも優しく、長く愛用できる藍染めは、手に取る人の思いを深めるものづくりです。

知識を得た今こそ、実際に藍染めを体験してみることで、その美しさと温かさを自分の生活に取り入れてみませんか。

Other List -その他の記事-

- [ 2026-01-15 ] 新商品のご紹介|2026年の始まりに

- [ 2025-11-14 ] 【掲載のお知らせ】旅行アプリ「NEWT(ニュート)」にて藍染坐忘が紹介されました!

- [ 2025-11-12 ] 藍染手ぬぐいで感じる日本の美 暮らしを彩る伝統のデザインと使い方

- [ 2025-10-24 ] 藍染Tシャツの魅力|天然藍の深い色合いと唯一無二の模様・デザイン

- [ 2025-09-17 ] 藍色とは?藍・藍染の歴史と文化、職人が今も守る日本の伝統芸術と魅力

- [ 2025-09-03 ] 藍で染める魅力を徹底解説!藍染めの方法・体験・歴史を知って深く楽しむ

- [ 2025-08-06 ] 藍染ってなに?体験で歴史と伝統工芸の魅力がわかる|ジャパンブルーが今、人気な理由

- [ 2022-03-08 ] アイヌ文様藍染ストール展示販売_AKAN AINU ARTS & CRAFTS_丸井今井札幌創業150周年記念

- [ 2021-08-04 ] 制作実績_キサブロー様監修_藍染掛け軸

- [ 2020-05-30 ] 藍染マスクのこと